|

大约是2017年,李诞意识到自己是个艺人了。

2017年1月,《吐槽大会》第一季横空出世,时至今日播放量超过18亿人次。“头发比人红”这句介绍词渐渐被改写成“人比头发红”。有人批评他:李诞膨胀了。

“膨胀”的理由似乎有迹可循。光今年这一年,李诞就参加了包括《吐槽大会》、《奇葩说》、《向往的生活》等在内的14档综艺节目的录制。作家、编剧、节目策划人、明星艺人,踏入娱乐圈的李诞注定要被观众审视。  文青

李诞的童年记忆在内蒙古草原深处,羊群、蒙古包,大风裹挟着白雪压过草场。他说草原荒凉,“这种归隐自然难度极高,未必美好。”多年后,逃离田园牧歌奔向了热闹都市,李诞还是忍不住在小说里夸家乡:“还是北方好,北方有风,有雪,没吹平的东西,抹平。”

初中是他难得争气的时光,总考年级第一,老师们都盼望他考清华北大。高中时突然觉得读书没劲,光阴很快在米兰·昆德拉、王小波的小说里溜走。复读一年,志愿里只填了广州的一所大学,为的就是能离家远点,可以不受管教。

大学时李诞就开始混迹微博、饭否等网络平台,才华和灵气会吸引人,在网络世界认识了东东枪、编剧史航、音乐人红料、作家刘天昭等人。彼时他的微博ID叫“自扯自蛋”,网络世界里的幽默肆意依旧抵不住现实世界里沉闷无比,几乎到了成天靠酒精麻痹自己的地步。“那不是什么好的人生经历,太痛苦了。”

也是在那段时间,他写和尚师徒俩的辩经对话,被人整理发到了豆瓣,很多人喜欢,也有出版商找到他,文青骨子里的清高让他本能地回绝:“我才不干,我写的是垃圾,给我钱我也不干。”那时的李诞宁愿喝3块钱一瓶的啤酒,在宿舍的单人床上睡到昏天黑地,也不愿自己的文字沾染上一点铜臭味。如今回想起来也会骂自己几句,“端着个范儿,有啥用呢。“

在时任奥美创意总监东东枪的眼里,“李诞都是后来的,那时候他还是诞仔。年轻的诞仔就是一个诗人,下笔就是灵气,对钱、事业、未来都没概念,他不关心这些事。”

大四那年,李诞离开实习了一段时间的南方人物周刊,东东枪踢他来奥美面试。音乐人红料是李诞视为姐姐般的朋友,她急急地打来电话,给李诞一顿骂:“你怎么能不来北京呢,你还想不想好了?” 2012年,一辆火车一路从广州北上,穿过城市与城市,穿过秋天到冬天,最终抵达北京。“北京像一座巨型火车站。”拥挤的人潮和扑面的寒冷给这个年轻的小伙一记下马威。被友情相挟,李诞来到奥美,面试他的林桂枝后来也成了他的师傅。

过了一年,王自健找他去上海给一档脱口秀节目写段子。李诞其实心里也没底,不知去留,作家刘天昭给他的建议最直白“哪个钱多就去哪个”。李诞带着歉意给林桂枝打电话说想辞职,结果桂枝回,我也是。这下他俩都乐了,约了喝酒,诉诉衷肠。

从幕后编剧到直接上台表演,李诞像个算盘珠子,不拨不动,被人推着走到这一步。“我就是活得很被动的人,有人在我屁股后面踹我,我就可以前行,我才能健康的活着。”

喜剧

“大家好,我是李诞!”聚光灯一打,只一个麦克风,仅凭一张嘴,就要让观众捧腹大笑,这不容易。

“未曾开言我先笑场,笑场完了听我诉一诉衷肠。”李诞将自己的首本自选故事集取名为《笑场》,在扉页上这么写着。打完招呼,李诞确实会不自觉地先笑场。这几乎成了一种习惯,对观众而言亦是如此,仿佛开场前听不到他“欸嘿嘿嘿”先笑上几声就不能算是正宗的“诞式幽默”。

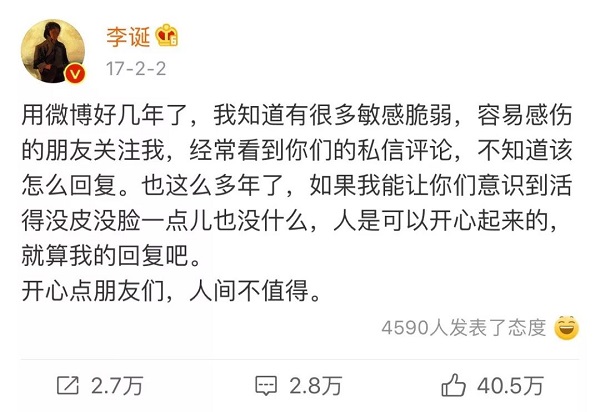

金句“人间不值得”像是一剂可解百毒的药,也让李诞的网红身份更加坐实。《奇葩说》第五季的节目里,不论是导师还是选手都爱拿这句话出来做文章,他苦口婆心地解释:“还有前半句啊朋友们。”

我一直觉得李诞这名字极有意思,教人看到定是要楞一愣的,不知道是扯淡的“诞”,还是荒诞的“诞”,又或者仅仅是逗人一笑的“调皮蛋”——就像他的签名“李O”那样。

大众讨论起这位“183大诗人”总是满屏的“哈哈哈哈哈”和“人间不值得”中夹杂着表情包。这张脸似乎天生就是为喜剧而生的,像极了一张简笔画,两道须眉,一双醉眼透过小缝,他嬉皮笑脸地打量着世界。

很多人对喜剧有误解,认为喜剧不是光说几个段子逗乐,喜剧的内核是悲剧,高级的喜剧更是应该同鲁迅先生的作品那般,对社会有着深刻的揭示。

《脱口秀大会》倒数第二期,李诞上台讲了三个老段子,最后他说:“我对幽默的理解是,不用高级,也不用深刻,好笑就可以。” 许知远就问过李诞,为什么现在的大众尤其是年轻人会那么喜欢吐槽? 李诞几乎未经思考脱口而出:“因为好笑。“ 他直白得让许知远有些无措,停顿几秒又接着问:“跟普遍的无力感有关系吗?” “喜剧这个事,如果你做得够优秀,所有人都会喜欢,不用把它放在时代框架里看,清朝人也爱看好笑的东西,所有时代都一个德性。”

有人在知乎上问他:我国的脱口秀有什么优点? 李诞回他:“没有。”

“我们这个事就起点低。“整个行业在中国没有参考范例,李诞、池子这群人很幸运地赶上了市场的爆发点。“作为娱乐节目,来讨论什么框架很扯淡,我不信任这件事。我们讨论的只有一件事,就是好笑。”李诞多次强调,人是社会动物,他希望给别人带来快乐。

虚无

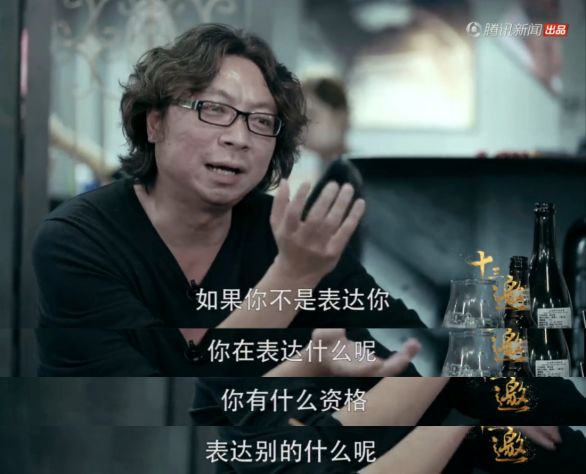

2017年10月,北京三里屯的某家餐馆里客人络绎不绝,许知远和李诞相约在这里聊天。有人看了《十三邀》这期节目,指着屏幕痛心疾首:“这就是虚无,这就是犬儒!”  “你想过以什么样的方式结束生命?“李诞问。 许知远想也没想:”死在女人的身上吧。“ 李诞立刻警觉地睁大眼睛,把头一歪,”你看,这就是知识分子和艺人的区别,我就算是这么想我也不能这么说。“ 许知远不解,说了又能怎么样呢? “会少赚很多钱。”你很难想象一个不到30岁的年轻人给四十多岁的精英知识分子讲人生建议:”不要说太多真话,不要挑战大多数人敢想不敢说的事情。你做自己可以,但赚不到钱。“

尽管许知远回答得真诚,饱含着他艺术化的想法,但艺人的敏感和对大众娱乐的研究经验,让李诞能敏锐地预见到屏幕那端观众的讨伐声。“吐槽大会之后我开始觉得自己是个艺人,艺人就是靠别人喜欢你赏饭吃。你不能要求所有观众都成熟。”大众娱乐时代,见不得艺人最真实的一面,却又希望他们“看起来真实”——这是互联网时代赋予人们的滤镜。

“他们这代人的笑,不是延展性,反而是收缩性。“许知远试图解读佛系青年,“其实生活尚未经历什么,但假装已经穿透了很多东西。” 许知远总想将听众拉到一个更高更宏观的角度,而李诞总将他们一起拉回地面,笑眯眯地告诉他,“别这么严肃。”

面对许知远“写作是对自我的表达”的反驳,李诞说 “我就是想活在浅薄里,我不希望我还有什么更深刻的东西,我就希望活得流于表面。”他的坦诚让许知远无言以对——他们都在互相怀疑对方的信念,因为他们试图寻找同类。

当许知远说“只是有些时代笑不是特别重要”,李诞脱口而出“哪些时代笑不重要啊”,而后两人无言对视。许知远在拧巴,这种被他称之为“消解式的语言和生活态度“占了上风。对面的李诞笑呵呵地用一句“我的自信来自我准备好了随时烟消云散,我愿意成为烟消云散的一部分”打碎他企图的抗衡。

观众和许知远一样,核心都是想问一句:你到底经历了什么,年纪轻轻就认为自己参透了人生?

“佛法非法,有常无常,佛祖都是如来,不能如去,师父,就算是你,也不能知道未来是何形状吧?”借着《扯经》里小和尚之口,李诞表达了部分的自我。小时候李诞听人说“他人即地狱”,现在他觉得“他人即一切。生活从没在别处,生活就在此处。”

“我40岁了,还是对这个东西(生活)充满了欲望和热情。”或许是许知远将自己苦大仇深的形象塑造得太好了,他这话一出来李诞就乐了,“您可真是个少年。您天天皱着眉头是一个乐天派,反而是我这种天天嬉皮笑脸的(充满)虚无感。”

你看这人生的矛盾感多有意思。

那期节目催生了众多的公众号文章,一帧一帧地解构整期节目,知识分子的许知远被嘲迂腐,逻辑自洽的李诞被赞“活得通透”。李诞自己没感觉到所谓胜利的喜悦,甚至陷入疑惑,“让人分析得都恍惚了。我的世界观还在动荡。”

心理学上说,他人即是自我认知的镜子,看似无法互相理解的二人能畅聊四个多钟头,惺惺相惜,他们通过对方更加看清楚了自己。无论是正值而立选择虚无的悲观主义者,还是愤世嫉俗却内心少年的乐天主义者,都在这茫茫人世间以自己舒服的方式活着。

写作

《奇遇人生》的开头里阿雅这么介绍他,“李诞从小就爱看书,儿时拿到《中国少年儿童百科全书》他马上细细读完。”阿雅问,你是书虫吗,李诞回,“是吧。”得到肯定答复的阿雅继续用温暖的语调说‘’难怪不到三十岁的他对世事有着深刻的洞察。”

我觉得阿雅这句话说浅了。如果你关注他的微博,你会看见他借着“抄台词”的幌子说一些真话。

《十三邀》里,他反问许知远:“甭管写得好写得坏,年轻人都不想写两笔吗?”

《奇葩说》第五季中,蔡康永说李诞写书赚的钱还没有录一期脱口秀赚的多,他坦言自己仍最爱写作。

《奇遇人生》中初次见面的李小牧让李诞自我介绍,他只说了这么一句:“我叫李诞,我是一个作家。”

好友蒋方舟在信里写,写作让李诞感到自己是活的,是对的,是无敌的,她觉得那是真正的李诞。

节目里阿雅随口一问,制作脱口秀节目的创作过程应该会很有趣吧。李诞叹了口气,“只能说痛并快乐着...”,他思考了一秒,“还是以痛为主...”

幽默感对于李诞来说是一种天赋,当它变成工作、变成目的,快乐就容易被消耗。李诞是敏感的,他在写作中找到痛苦的出口。“能成为好的喜剧工作者的人都必须要敏感,诗人也一样,这就是共性。”

“写作就是我的那个时代,我想生活在我的写作里。”李诞将眼镜扶正,他说这话时艺人的属性消失了,只剩一个写作者的姿态。

修行

李诞喜欢佛,但他进寺庙从来不拜,也不祈福,他觉得明明自己做什么事佛都看得到,“偏偏要到这里给你跪下磕个头,显得很生分。”他在《奇遇人生》里拜访开酒吧的日本僧人,他问,您从内心接受自己要做一辈子的僧人了吗?听到“现在还在犹豫”的回答,李诞放松下来,满意的笑了。

“东亚受儒家文化影响的这一代人都很苦,甚至我们倡导苦的文化。”一方面要活得快乐自在,一方面又要在文化规范里做一个正派人,不止李诞,众人都在寻找这个平衡点。

高中时李诞开始看佛学,最开始越看越痛苦,“麻醉的效果是后来才有的,用他们的话说叫修行。”得到麻醉效果的李诞觉得舒服,不过他也知道,“佛经可能是我底层的价值观,当然弯路还是要自己走。”

许知远提及“奥美的影响”,李诞脱口而出就是自己的师傅林桂枝,在她身上李诞学到了很多东西。“她能够做到先想好,再去做。她享受专业带给她的快乐,我也是尽量享受专业带给我的快乐。”

李诞用“尽量”这个词,是因为他心里清楚自己做不到,也不应该做到。“人能活到自洽是很难的。人是社会动物,人就是为了别人活。充分的自洽,活在自己的精神世界里,你就死了。”

“我以前根本不敢暴露自己,归根结底就是希望自己完美。”一个作家想要写令自己满意的好书,如果不下笔,可能憋一辈子也写不出来。现在的李诞越来越倾向于不藏拙,优点和缺点充分暴露,泥沙俱下。

去年《脱口秀大会》最后一期录制的前一夜,李诞和老友东东枪喝得大醉,打电话口齿不清地叫王建国过去接他。第二天王建国就把这事编成了段子上台表演,台下的李诞竖起大拇指笑哈哈地听他吐槽自己。

许知远觉得自己那个年代年轻人的价值系统就是个体去反抗,而这种反抗精神似乎到更年轻一代就慢慢消失了。李诞不否认这一点,“我算是一个比较有刺的人,只不过刺比较软,一扒拉就倒。它在我身上逐渐消失,非常快,因为我变成社会了。”

他也不反感,“在佛祖的价值体系里对立的概念都不重要,我放弃的同时也是想通了,这就是我。“李诞的“丧”,让他完成了自己的“自洽”,“世界就是这么运行的,那我就运行起来呗,我觉得世界没有错。”

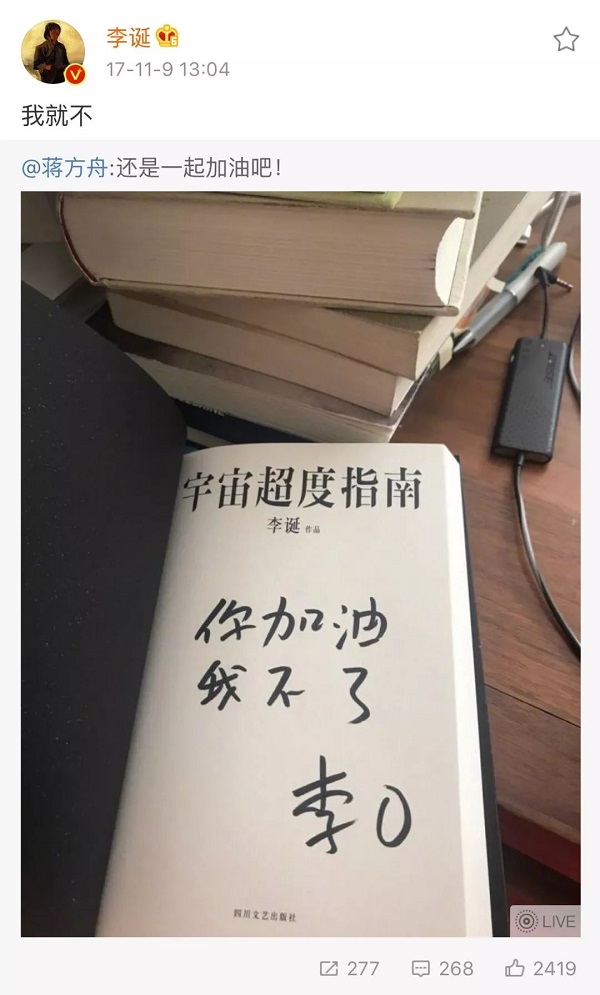

自洽 李诞和蒋方舟是多年的好友,两人曾经写信互相鼓励要“一起做恒星,各自写作”,后来蒋方舟吐槽李诞“变成了谐星”。李诞笑得没心没肺,“哥哥我靠做谐星出了名,发了财。”眼睛一眯,教人看不见他眼里的酸。

“我最害怕别人让我做自己,我做不了自己。我只能做一个对社会有价值的人,大家才能看到我活得积极阳光健康让所有人快乐。”

去年李诞送了蒋方舟一本《宇宙超度指南》,签名写着“你加油,我不了。”

我觉得这句话他没说完。李诞放弃的那个自己,是那个永远愤怒痛苦与世界为敌的自我。丢掉偏执、丧失热情、做出妥协,也许我们都错了,也许我们都没错。

“永远苦大仇深,永远自甘堕落,永远有话要说,却又不说。”几年前王建国对他的这句描述一直到这几年李诞慢慢把自己理顺了才所有改变。“那一阵他把自己弄得花里胡哨,留头发染头发,也肯出书了。”

《奇葩说》第五季筹备期间,马东给李诞打了个电话,电话还没挂断,马东心里清楚,这事十有八九成了。李诞自己也说“表面假装考虑一下,但其实内心马上就答应。“

在马东眼中,“李诞很有厚度“,不仅是因为他好笑,而且”勤于思考,会通过各种手段把自己的观点表达出来。“得益于脱口秀的表演经验,他在《奇葩说》的场合里如鱼得水,嬉皮笑脸、插科打诨,像个熊孩子。

录制的最后一天,面对《奇葩说》的后采镜头,李诞说出的第一个词就是“开心”。有人觉得他当导师资历不够,他也没负担,“马东老师让我来发出一个年轻人的声音,我不知道我做到了嘛。”

”哲学就是人的心灵停下来反思自身的时刻。”亚里士多德言哲学,于李诞心有戚戚焉。2018年的前半年,李诞出没于各大节目荧屏,年末却少见其人,身为策划人和主心骨却连着好几期没有在《吐槽大会》第三季露面。不少人说李诞怂了,我觉得他谨慎是有的,更多的可能是停下来让心灵反思。

“我心里其实有不做艺人的准备,艺人就是张彩票,五百万也有花完的那天,但是我也没必要把它扔了,我的谨慎就是这个。”李诞其实门儿清,“自由是不道德的,有代价的,我只能享受我能付得起代价的自由。”他觉得自己抱得大名,无福消受,他甚至连下坡路都想好了,“以后如果不做艺人了,我一定要做一个单口专场演出,就叫《误入娱乐圈》。”

何炅曾在节目上问他:“你女朋友是不是因为你有趣,所以跟你在一起的?” 李诞回答:“她就是贪图我的美色!” 有人在知乎上问:如何评价李诞? 他也大言不惭:“伟人。”

互联网时代的大众舆论擅于创造神,也擅于毁灭人。蒋方舟说:“当真实也变成一种人设的时候,真实也失去了它的魅力,那就做一个没有秘密的人,活得坦荡荡。”

一杯酒下肚,醉醺醺也坦荡荡,你且看他,还是那个李诞。艺人身份,俗人心态,可笑可叹,“开心点朋友们,人间不值得。” 参考资料 [1]《李诞:我决定充分暴露,泥沙俱下》,南方人物周刊 第542期 [2]《许知远和李诞,42岁和28岁的年轻人》,公众号百闻不如怡见 [3]《蔡康永 李诞 薛兆丰:3个正经男人的不正经时刻》,公众号十点人物志 |